शुष्क खेती

● ऐसे क्षेत्र जहाँ सिंचाई जल की सुविधा ना हो और वाष्पीकरण की मात्रा वर्षा, बर्फ, ओस द्वारा प्राप्त जल की मात्रा से अधिक हो, में नमी संरक्षण द्वारा फसल उत्पादन करना, शुष्क खेती कहलाता है।

● शुष्क कृषि नमी संरक्षण के सिद्धांत पर की जाती है।

● भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 139.35 मिलियन हेक्टेयर है।

● कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40-42% उत्पादन शुष्क खेती द्वारा प्राप्त होता है।

● दलहन का 75% उत्पादन शुष्क खेती से प्राप्त होता है।

● तिलहन फसलों का 80% प्रतिशत उत्पादन शुष्क खेती से प्राप्त होता है।

● मोटे अनाजों, चना, अरहर का 90% उत्पादन शुष्क खेती से प्राप्त होता है।

● राजस्थान में कुल फसलोत्पादन का 65% उत्पादन शुष्क खेती से प्राप्त होता है।

● शुष्क कृषि में 10-15% बीजदर बुआई के लिए अधिक लेते हैं। (12th RBSE)

● भारत का पहला शुष्क कृषि अनुसंधान स्टेशन मंजरी, पुणे (महाराष्ट्र) में 1923 में शुरू हुआ।

● प्रथम अकाल आयोग का गठन – 1980

● AICRP on Dryland Agriculture– 1970

● डेजर्ड डवलपमेंट प्रोग्राम (DDP) – 1977-78

● भारत में कुल शुद्ध क्षेत्र का लगभग 58% क्षेत्र वर्षा पर आधारित है तथा दो-तिहाई पशुधन शुष्क कृषि पर निर्भर है।

● शुष्क क्षेत्रों में प्रोलीन अमीनो अम्ल व एब्सिसिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है।

● वर्षा की मात्रा के आधार पर शुष्क कृषि (Dry land agriculture) को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है–

1. शुष्क खेती (Dry farming)

2. शुष्क भूमि खेती (Dry land farming)

3. वर्षा आधारित खेती (Rainfed farming)

शुष्क कृषि के प्रकार

| क्र. सं. | विशेषता | शुष्क खेती | शुष्क भूमि खेती | वर्षा आधारित खेती |

| 1. | वर्षा प्रति वर्ष (mm) | < 750 | 750–1150 | > 1150 |

| 2. | फसल उत्पादन काल | < 75 दिन | 75–120 दिन | > 120 दिन |

| 3. | मानसून काल | 45–60 दिन | 60–90 दिन | 90–120 दिन |

| 4. | आर्द्रता | बहुत कम | कम | अधिक |

| 5. | फसल प्रणाली | एकल फसल | एकल और मिश्रित फसल | बहुफसल |

| 6. | फसल बुआई क्षेत्र | शुष्क | अर्द्ध शुष्क | आर्द्र |

| 7. | शुष्क काल | बहुत अधिक | कम | नहीं |

| 8. | फसल नष्ट होने की संभावना | बहुत अधिक | सामान्य | कम |

नोट:- शुष्क खेती व शुष्क भूमि खेती में नमी संरक्षण मुख्य क्रिया है जबकि वर्षा आधारित खेती में जल निकास पर ध्यान दिया जाता है।

United nation for economic and social commission for asia and pacific के अनुसार

| क्र.सं. | विशेषता | शुष्क खेती | वर्षा आधारित खेती |

| 1. | वर्षा | 800mm से कम | 800mm से अधिक |

| 2. | नमी की उपलब्धता | कम | उपलब्ध |

| 3. | क्षेत्र | शुष्क व अर्द्धशुष्क | आर्द्र व अर्द्धआर्द्र |

| 4. | फसल प्रणाली | एकल फसल + मिश्रित फसल | मिश्रित + दोहरी फसल |

| 5. | क्षरण | हवा द्वारा | पानी द्वारा |

FAO के अनुसार शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों को वर्षा के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :-

1. रेगिस्तान (Desert):- ऐसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 50mm से कम होती है और वनस्पति का अभाव होता है, रेगिस्तान कहलाता है।

2. शुष्क क्षेत्र (Arid zone):- ऐसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 50-250mm हो व हल्की वनस्पति हो, शुष्क क्षेत्र कहलाता है।

3. अर्द्धशुष्क क्षेत्र (Semi arid zone):- ऐसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 250-500mm हो व वनस्पति उपस्थिति अर्द्धशुष्क क्षेत्र कहलाता है।

शुष्क खेती का महत्व:-

● राजस्थान की निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण शुष्क खेती को अपनाना चाहिए-

1.जलवायु संबंधी कारण

● राजस्थान में कम जल माँग, कम अवधी व सूखा सहनशील फसलों की खेती की जाती है क्योंकि राज्य में वर्षा का वितरण अनियमित है लगभग 90 प्रतिशत से अधिक वर्षा मध्य जून से मध्य सितम्बर तक प्राप्त हो जाती है। मानसून काल मात्र 40-80 दिन तक रहता है।

● वायु की गति तेज होने से वातावरण में आर्द्रता कम हो जाती है।

● मई तथा जून में तापक्रम 40-48°C हो जाता है।

2. मृदा संबंधी कारण

● राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों की मृदाओं की जलधारण क्षमता बहुत कम है।

● सर्वाधिक क्षेत्र मे रेतीली मृदा पायी जाती है। इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 0.5 प्रतिशत से भी कम पाई जाती है।

● इन मृदाओं की उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है।

● उच्च तापक्रम व अधिक वाष्पीकरण से लवणीयता व क्षारीयता उत्पन्न होती है।

3. फसल प्रबंधन संबंधी कारण

● कम अवधि, कम जल माँग व सूखा सहनशील फसलों की खेती की जानी चाहिए।

● नमी संरक्षण के उपाय किये जाने चाहिए।

शुष्क कृषि के सिद्धान्त :-

1. नमी संरक्षण का सिद्धान्त,

2. फसल प्रबंधन के सिद्धांत

1. नमी संरक्षण के सिद्धांत :-

● वाष्पोत्सर्जन हानि को कम करना –

| i. | पर्ण रन्ध्रों को बंद रखने वाले (Stomata closing) | एट्राजीन, फिनायल मरक्यूरिक एसिटेट (PMA), ABA (एब्सेसिक एसिड), CO2 |

| ii. | पत्ती पर परत बनाने वाले (Film forming type) | हेक्साडिकेनॉल, सिलिकॉन, मोबिलीफ, वैक्स |

| iii. | प्रकाश को परिवर्तित करने वाले (Reflacting type) | केओलिन @ 5% |

| iv. | वृद्धि रोधक रसायन (Growth Retardants) | साइकोसेल (CCC) |

● मृदा जलधारण क्षमता को बढ़ाना –

i. 3 वर्ष में एक बार 8-10 टन कार्बनिक खाद प्रति हेक्टेयर प्रयोग करनी चाहिए।

ii. खेत में रबी की फसल काटते ही गहरी जुताई करनी चाहिए।

● पलवार (Mulching) – मृदा सतह को सूखी पत्तियाँ, फसल अवशेष, व सूखी घास से ढक देनी चाहिए।

● धूल पलवारना (Dust mulching) – वर्षा के बाद कुदाली द्वारा हल्की गुड़ाई करके मृदा की 5 c.m. मोटी परत बनाते हैं जिसे धूल पलवारना कहते हैं। इससे नमीं का संरक्षण होता है।

2. फसल प्रबंधन के सिद्धांत :-

● फसलों का चुनाव – सूखा सहनशील व कम अवधी वाली फसलों का चुनाव करें।

● किस्मों का चुनाव (Selection of varieties) –

| क्र.सं. | फसल | किस्में |

| 1. | गेहूँ | डी.134, मुक्ता राज. 3777, 0231, 4083, 4079, 4238, 4120 |

| 2. | जौ | आर.डी.-31, आर.डी-2508, 2624, 2660 |

| 3. | बाजरा | डब्ल्यू.सी.सी-75, एम.एच.-169, आर. एच.बी-173,177 |

| 4. | ज्वार | सी.एस.एच.-14, एस.पी.वी.-96 |

| 5. | मक्का | संकुल अगेती-76 डी-765, माही कंचन, पी.एम-3, पी.एम.-9, पी.एम-9, पी.एस.एम-3, पी.एम.-5 |

| 6. | मूंग | पूसा बैसाखी, के-851, आर.एम.जी.-62, 268, 344, एस.एम.एल-668, आई.पी.एम.-02-3 |

| 7. | मोठ | जडिया, ज्वाला, आर.एम.ओ-40, 225, 435, 257, आई.पी.सी.एम.ओ-880, सी.जेड.एम.-2 |

| 8. | चना | दोहद यलो, आर.एस.जी.-888, आर.एस-10, 11, आर.एस.जी.-2, 894, 902, 973, 991, 974, सी.एस.जे.डी.-884 |

| 9. | उड़द | टी-9, प्रताप उड़द-1, बरखा, पत.यू-31, के.यू-963, आर.बी.यू-38, |

| 10. | अरहर | प्रभात, यू.पी.ए.एस-120, आई.सी.पी.एल-151, 87, 88039, टी-21 |

| 11. | चवला | आर.सी.-19,101, आर.सी.पी.-27, सी-152, एफ.एस.-68 |

| 12. | ग्वार | दुर्गापुरा जय, दुर्गापुरा सफेद, आर.जी.सी.-936, 1003, 1055, 1002, 1017, 1038, 1031 |

| 13. | सरसों | पूसा जय किसान (बायो-902), पूसा बोल्ड, दुर्गामणी, अरावली, पी.आर.-15, क्रान्ति, आर.एच-30 |

| 14. | सोयाबीन | जे.एस.-335, एन.आर.सी.-37, जे.एस.-9560, 20-29, 20-34 |

| 15. | मूँगफली | जे.एल.-24, आर.जे.-425, जी.जी.-2, टी.जी.-37, 39, जी.पी.बी.डी.-2, प्रताप मूँगफली-2 |

| 16. | तिल | आर.टी.-46, आर.टी.-127, 346, टी.सी-25 |

● बीज दर सामान्य से 10-15 प्रतिशत अधिक रखनी चाहिए।

● पौधों की संख्या सिंचित क्षेत्रों की तुलना में कम रखते हैं।

बीजों को उपचारित करना:-

● दलहनी फसलों को राइजोबियम कल्चर व पी.एस.बी से उपचारित करते हैं।

● अनाज वाली फसलों के बीजों की ऐजोटोबेक्टर व P.S.B से उपचारित करते हैं।

● गेहूँ, जौ, सरसों आदि के बीजों को बुआई से पूर्व 8-10 घंटे पानी में भिगोकर, छाया में सुखाकर, बुआई करते हैं।

● वर्षा पोषित मक्का के बीजों को बुआई से पूर्व 0.1 प्रतिशत थायोयुरिया के घोल में 6 घण्टे भिगोकर, सुखने के बाद बुनाई करने से अंकुरण जल्दी होता है।

● नमी संरक्षण के लिए गहरी जुताई करें।

खाद व उर्वरक:-

● रबी की फसलों में सभी उर्वरकों की पुरी मात्रा एक ही समय में प्रयोग करे।

● खरीफ की फसलों में बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटैशियम की पूरी मात्रा, बीज से 3-4 c.m गहराई पर दे।

● शेष नाइट्रोजन खड़ी फसल में प्रयोग करें।

● शुष्क खेती में उर्वरकों को मात्रा सिंचित फसल की तुलना में आधी दे।

● 3 साल में एक बार जैविक खाद का प्रयोग अवश्य करें।

मिश्रित फसलें (Mixed crops) :-

● दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को बिना किसी पैटर्न के एक साथ मिलाकर बोना मिश्रित फसल कहलाता है।

उदाहरण – चना + सरसों

गेहूँ + चना

मक्का + उड़द

अन्त: शस्य फसलें (Inter cropping) :-

● इसमें फसलों के बीजों को न मिलाकर इनकी बुआई कतारों में की जाती है।

● इसमें मुख्य फसल बेस फसल (Base crop) तथा सह-फसलों (Inter crops) को अलग-अगल कतारों में बोया जाता है।

उदाहरण:- मक्का + उड़द (2:2)

अन्त: शस्य खेती के प्रकार :-

● अन्त: शस्य खेती में अधिक संख्या में जो फसल होती है वह मुख्य फसल कहलाती है।

● कम संख्या में लगने वाली घटक फसल (Component Crop) कहलाती है।

नोट:-

● धनात्मक सीरीज (Additive series intercropping):- इस प्रकार की intercropping में मुख्य फसल की पौधों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है और घटक फसल को मुख्य फसल के बीच में लगाते हैं।

● विस्थापित सीरीज (Replacement series):- इस प्रकार की intercropping में सभी फसलें जो अंत:शस्य में लगाई जाती है वे घटक फसल होती है अर्थात् सभी फसलों में पौधों की संख्या घटक फसल के समान रहती है।

सहचर फसलें (Companion crops):-

● वे अन्त: शस्य फसलें जिनकी उपज एकल फसल के समान ही प्राप्त होती है वह सहचर फसलें कहलाती है।

● मक्का की दो पंक्तियों के बीच उड़द की दो पक्तियाँ एवं गन्ना + आलू की खेती करना।

समान्तर फसलें (Parallel cropping):-

● समान्तर फसलों में प्रतिस्पर्द्धा नहीं होती है

● दोनों में शून्य प्रतिस्पर्द्धा (Zero competition) होता है।

उदाहरण – कपास + उड़द

मक्का + उड़द

गन्ना + गेहूँ

● इस प्रकार के अन्त:शस्य से पैदावार व लाभ अधिक होता है।

सहायक फसलें (Augmenting crops):-

● मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गौण फसल को मिश्रित किया जाता है; जैसे- बरसीम के साथ सरसों की बुआई करना।

● इससे प्रथम कटाई में ही बरसीम के चारे की अधिक मात्रा प्राप्त होती है।

रक्षक फसलें (Guard crops):-

● मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर 10-15 पक्तियाँ गौण फसल की बो देते हैं जिससे कि मुख्य फसल को सुरक्षित किया जा सके।

जैसे- सोयाबीन के चारों ओर मक्का, गन्ने के चारों ओर सनई।

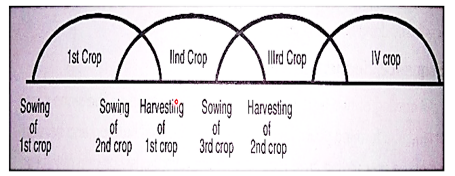

अविराम अन्त:शस्य (Relay Intercropping):-

● इस पद्धति में पहली फसल की कटाई से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। इससे एक वर्ष में कम से कम 4 फसलें ली जा सकती है।

● इसे ओवर लेपिंग खेती (over lapping cropping) भी कहते हैं।

● बिहार, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ क्षेत्र में इस प्रकार की खेती की जाती है व बिहार में इसे ”पैरा फार्मिग” एवं मध्यप्रदेश में इसे “उतेरा फार्मिग” कहते हैं।

● इस प्रकार की खेती धान, खेसारी, चना व बरसीम की फसलों में की जाती है।

%20hey%20uddycheck.com.jpg)

पट्टीदार सहफसली खेती (Strip intercropping):-

● फसलों को पटि्टयों या कतारों में बौना इन कतारों में भिन्न-भिन्न फसलों की बुआई की जाती है।

जैसे:-

● चुकन्दर और सोयाबीन को छाया देने के लिए मक्का

● टमाटर को छाया देने के लिए जई बोते है।

बहु-मंजिलीय अन्त: शस्य

(Multi-tier/Multi-Storeyed Intercropping):-

● इसे बहुस्तरीय खेती भी कहते हैं।

● जब एक ही खेत में एक ही समय में अलग-अलग ऊँचाई की फसलों को एक साथ बोया जाता है तो यह बहुस्तरीय खेती कहलाती है।

उदाहरण- ओडिशा में नारियल + केला + धान साथ-साथ बहु-मंजिली खेती के रूप में लेते है।

● दक्षिणी भारत में नारियल + अन्नानास + हल्दी + अदरक फसलों को लगाया जाता है।

परिचारक फसलें (Nurse crop):-

● ऐसी फसलें जो मुख्य फसल को पोषण प्रदान करती है उसे परिचारक फसलें कहते हैं; जैसे – मटर + मक्का (मटर नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा नाइट्रोजन प्रदान करता है तथा मक्का मटर को सहारा प्रदान करता है।)

फांस फसलें (Trap crop):-

● ऐसी फसलें जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है जिससे मुख्य फसल को कीटों से बचाया जा सकता है, फांस फसलें कहलाती है।

उदाहरण:– टमाटर + गेंदा

Synergetic cropping:-

● जब दो फसलों को एक साथ उगाया जाता है और उनसे प्राप्त पैदावार प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर उनकी शुद्ध फसल की तुलना में अधिक होती है; जैसे कि गन्ना + आलू।

आच्छादित फसल (Cover crops):-

● वे फसलें जो मृदा क्षरण से सुरक्षा करती है; जैसे – चवला, मोठ, मूँगफली, मूँग, बरसीम व उड़द आदि

कैच या आपातकालीन फसल(Catch crops):-

● जब छोटे जीवनकाल वाली फसल 2 मुख्य फसलों के अंतराल में अथवा मुख्य फसल नष्ट होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बोई जाती है।

उदाहरण :- तोरिया, मूँग व मोठ

एले क्रॉपिंग (Alley cropping):-

● फल वृक्षों के बीच कोई अन्य फसल उगाना Ally cropping कहलाता है; जैसे – फलों के पौधों के बीच छोटे सब्जियों के पौधे लगाना।

सूखा (Drought) :-

● जब किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से कम वर्षा होती है तो वहाँ सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

● यह निम्न प्रकार का होता है–

1. मौसम संबंधी सूखा (Meteorological drought):- जब औसत वार्षिक वर्षा से 25% कम वर्षा हो ऐसी स्थिति मेट्रॉलोजिकल सूखा के अंतर्गत आती है।

2. कृषित: सूखा (Agricultural drought):- औसत वर्षा से कम वर्षा होने पर फसलों का मुरझाना एग्रीकल्चरल सूखा के अंतर्गत आता है।

3. हाइड्रोलॉजिकल सूखा (Hydrological drought):- नदियों, तालाबों आदि जल स्रोतों में पानी का सूखना हाइड्रोलॉजिकल सूखा के अंतर्गत आता है।

नोट:- औसत वर्षा से 25% कम वर्षा होने को सूखा तथा 50% से कम वर्षा को भयंकर सूखा कहते हैं।

महत्त्वपूर्ण संस्थान:-

● ICRISAT (अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान) – हैदराबाद (1972)

● CRIDA (केंद्रीय शुष्क कृषि भूमि अनुसंधान संस्थान) – हैदराबाद (1985)

● ICARDA (अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र) बेरूत, लेबनान

● CAZRI (केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान) – जोधपुर (राजस्थान) (1959)

● CIAH (केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान) – बीकानेर (राजस्थान) (1993)

2 thoughts on “शुष्क खेती ( Dry Farming )”